以藝術語言提出哲學提問的當代表演創作!4/11~4/13威廉・肯特里奇《女先知》臺北表演藝術中心登場

南非當代藝術大師威廉・肯特里奇(William Kentridge),以其高度辨識度的視覺語言與跨媒介敘事風格,在國際藝壇備受推崇。他廣受矚目的跨界作品《女先知》(SIBYL)即將於4月11日至13日,於臺北表演藝術中心大劇院登場,為臺灣觀眾帶來一場結合影像、聲音與動態藝術的震撼體驗。《女先知》靈感汲取自古希臘神話中象徵預言與命運的薩賓女預言者,作品透過動畫影像、現場音樂、舞蹈表演與機械裝置的交織運作,建構出一個詩性而批判性的舞台空間。在這個場域中,肯特里奇持續延伸其對歷史、記憶與權力關係的關注,深刻剖析當代人類於科技高度滲透下,面對命運與自主性之間所產生的存在焦慮。

《女先知》不僅是一場視聽感官的綜合展演,更是一部以藝術語言提出哲學提問的當代表演創作。肯特里奇藉由其擅長的非線性敘事與拼貼式美學,開啟對未來、預言、自由意志等永恆命題的思辨,使作品在形式與內容上皆展現深刻而多層的藝術力量。

運用很多南非的元素去創造出南非的女先知

今日在節目發佈記者會上,恩蘭拉‧馬哈蘭古(Nhlanhla Mahlangu)表示:這場表演《女先知》採取室內歌劇的方式呈現,其中有音樂、舞蹈,還有很多繪畫,因為畢竟威廉.肯特里奇是是視覺藝術家,他的作品都呈現在現場,以繪畫乃至動畫的方式呈現。並且把希臘的傳說轉移到了南非,把它南非化,所以會運用很多南非的元素去呈現所在的南非的觀點,去創造出南非的女先知。

在音樂創作部分,凱爾‧謝潑德(Kyle Shepherd)說自己是一位即興爵士創作樂手,所以創作有很多即興的層面,自己來自多元文化匯聚的開普敦,所以有很多不同的音樂元素的結合在其中。自己從小就喜歡音樂,除了在大學主修音樂之外,也還在教堂演奏,所以創作過程裡結合了傳統的音樂,還有很多現代、當代的音樂元素以及爵士。

「覺得這一次作品很特別,因為是和視覺藝術家合作,所以很多的創作都來自於繪畫,威廉肯特里奇的繪圖對他而言,就好像是音樂一樣,每一個筆刷每一個動作都存在音樂性。自己的音樂創作也就是在回應肯特里奇。」

透過繪畫、影像、舞蹈與音樂的協同運作

榮獲2023年英國勞倫斯・奧立佛獎「傑出歌劇成就獎」的作品《女先知》(SIBYL),是威廉・肯特里奇(William Kentridge)近年最具代表性的跨域創作之一。作品由兩個篇章構成,透過繪畫、影像、舞蹈與音樂的協同運作,編織出一場關於記憶、命運與預言的舞台詩學。

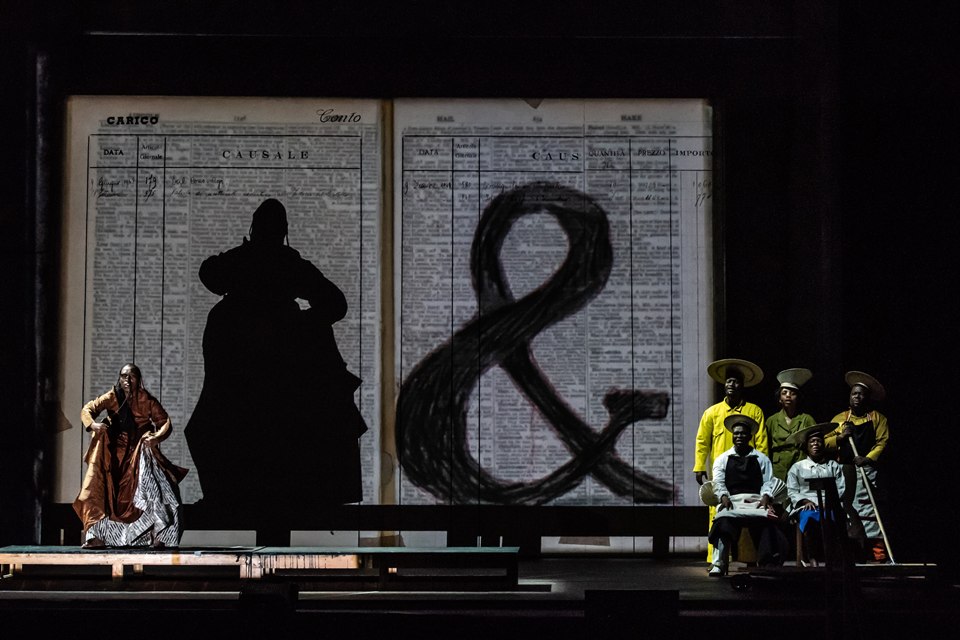

首部曲《瞬間已逝》(The Moment Has Gone)以肯特里奇標誌性的炭筆動畫展開敘事,圖像中人物的持續塗抹、抹去與重繪,形成一種動態且不穩定的視覺節奏,象徵歷史記憶的流變與片斷性。這些逐格變動的線條不僅重構觀看經驗,更寓意著過去與當下之間的無常界線——一切已發生,又仿若從未發生。

緊接而來的《等待女先知》(Waiting for the Sibyl)則轉向對神諭與未來的感知,舞者的身體成為語言的延伸,在如命運書頁般的巨大翻頁中旋轉、漂浮,宛如被風吹動的樹葉。光與影的交錯隱喻命運的燃燒與消逝,表演空間彷若一座流動的占卜所,觀眾與舞台一同被納入對未來不確定性的集體凝視。

本作的音樂設計別具深度與張力,由南非聲音藝術家恩赫蘭赫拉・馬哈蘭古(Nhlanhla Mahlangu)與鋼琴家凱爾・謝潑德(Kyle Shepherd)共同創作完成。馬哈蘭古擅長揉合南非傳統歌謠與動作儀式,並長期與肯特里奇合作,在《女先知》中不僅擔綱聲音與舞蹈的編排,更親自領導合唱團登台演出。他所召喚的,是一種深具儀式性與精神維度的表演實踐:古希臘神話的預言聲被轉化為南非文化語境中關於祖靈與命運的詠唱。

正如馬哈蘭古所言:「我帶來了傳統和本能,凱爾帶來了古典與技巧。」這段音樂上的對話為《女先知》注入多重文化層次,使其不僅是一場視覺與聽覺交織的劇場經驗,更是一則跨文明的詩意回聲。整體作品既是對歷史的召喚,也是對未來的探問,在肯特里奇獨特的藝術語彙中,觀者被邀請進入一場命運與自由意志交會的沉思旅程。

人們在面對困境該如何了解命運

恩蘭拉‧馬哈蘭古(Nhlanhla Mahlangu)這部作品希望傳達的訊息是作品切成上下兩段,後半段是《尋找女先知》,上半段的《瞬間已逝》則討論到在南非,很多人到該地白手起家,他們在如今已經廢棄關閉的採石場中淘金,在非常危險和絕望的處境中人們懷抱著希望,《女先知》這個故事跟各位作品將描述的正是人們在面對這些困難的處境時,要如何去試圖去抓住自己的命運,去了解自己的命運等等。所以這個作品一方面希望針對當代的社會提出一些很難回答或者是非常重要的問題,同時去挑戰跟質疑我們所認知的一些答案。

至於談到如何將作品南非化時?恩蘭拉‧馬哈蘭古(Nhlanhla Mahlangu)說:當這個作品請了南非的演出人員,站在南非,用南非的創作者,用南非音樂跟人聲去傳達的時候,我們就已經把這個故事轉移到南非了。因為每一位演出人都有自己承載的南非的部分歷史。即便說的是《女先知》這個希臘傳統的故事,但是用南非的人,南非的聲音跟南非的元素呈現,這個時候它就已經在南非化了。另外一方面,我們並不是去提倡過去歐洲的文字或歌曲,也不是用歐洲的語言來呈現,而是用自己南非的語言來呈現這個故事。

成長於種族隔離制度下的肯特里奇,對社會不公與政治壓迫有著深刻的洞察,作品中不斷呈現種族與政治衝突的歷史印記,在素描的黑與白之間,他透過藝術拓寬那些近乎消失或極其細小的灰色、中間地帶,一如他所言:「捍衛不確定性是藝術家的責任。」讓觀者在觀看作品的同時,也參與了一場歷史與現實的辯證。

跨界合作所演繹出的更深層意涵

最後恩蘭拉‧馬哈蘭古(Nhlanhla Mahlangu)也談到他心目中的威廉肯特里奇是什麼樣的藝術家?「我們是在2017年的時候初次合作,此前雖然知道這位藝術家,但是並不知道他這麼有名也並沒有去一直追蹤他的作品。2017年他到我的演出現場去看演出,當時的作品是一齣獨角戲,介紹自己跟祖母之間的關係,透過自己的眼睛去看祖母作為家庭幫傭撫養起一家大小。肯特奇里看完作品之後就邀請合作。當時覺得兩人的生長環境其實是南轅北轍的,自己也很好奇肯特里奇希望自己能夠貢獻什麼在作品中,後來一直陸續合作了三檔節目之後,有一天在開車的路上我才問:你是不是很有名啊?肯特里奇就笑了。」

恩蘭拉‧馬哈蘭古覺得這樣的關係特別珍貴,因為兩人之間並不是借機出名的合作關係,而是好朋友一起創作,因此在自己眼中肯特里奇首先是朋友、夥伴,像父親般的人。以藝術家而言,合作後發現兩人的功能跟角色不太一樣,肯特里奇負責整個作品水平往前發展,而且不斷地往前推進,自己的角色是希望把這個作品越挖越深,讓他有更多的層次更深層的含義。

北藝中心官網:https://tpac.org.taipei/

購票請上OPENTIX:https://www.opentix.life/event/1889862118044786688